『自閉症のぼくは小説家』 第7回「指にのこる漢詩のリズム」

内田博仁(うちだ・はくと)

2025.11.21

連載第7回 指にのこる漢詩のリズム

「じんこいんくんこうけい…」

何度聞いたか分からない。僕が小さい頃通っていた塾では、まず授業の最初に漢詩の朗読をした。漢詩とは簡単に言うと、主に中国で三千年以上も前から伝統的に読まれてきた詩のことだ。

「とすいゆうとすい…」

先生が続ける。僕が塾でもらった先生の手作りの漢詩集には、全部で15篇の漢詩が載っていた。それを毎回最初から最後まで読み上げるのだ。初めて聞いた時僕はまだ6才で、正直何を言っているのかまったく分からなかった。当たり前だ。先生は中国語の原文そのままを読み上げていたのだから。僕は次第に飽きてしまって、椅子からダラーっと床へ身体を投げ、しまいには床に寝ころびケラケラ笑ってふざけたりした。

「あら~はくとくんたら」と先生は笑い「いいよ、そのままで聞いててね」と僕の態度をまったく気にすることなく元気にリズミカルに次々と読み上げていった。そんな授業が毎週続いた。

1年くらいたった頃からだろうか。僕は次第に漢詩の時間が好きになってきた。徐々に言葉のリズムが心地よく耳に響くようになってきたのだ。それは言葉がまるで生き生きと踊っているようなリズミカルな響きで、それが心地よくて先生の朗読を聞くことが楽しくなってきたのだ。

この授業は本来、先生と一緒に生徒が朗読する流れになっているのだが、僕は声に出して読むことができない。なので毎回ずっと聞いているだけだった。ある時母が「これを聞くことでどんな勉強の効果があるのですか?」と先生に聞いた。

先生は「小さい頃から美しい言葉に触れることで感性を磨くことができるのです」と答えた。「はくとみたいに、一緒に朗読できなくても効果はあるのでしょうか?」と母がさらに聞くと「もちろんあります」と先生は答えた。でも母は声に出して朗読できないことがどうしても引っかかっているようだった。そこで先生が「暗唱の代わりにはくとくんに電子手帳で打ってもらったらいかがでしょうか」と提案してくれた。

そこから電子手帳に漢詩を打つ日々が始まった。

「とすいゆうとすい」

と打つ。耳で聞いている時と違って文字として打つと、言葉に強さと重みが増した気がした。言葉が生き生きとしてきて、それを身体全体で味わい吸収する感覚があった。先生が作った漢詩の本には原文の下に日本語の書き下し文があり、それを参考に母が一つ一つの言葉の意味を教えてくれた。

「〈とすいゆうとすい〉は水を渡りまた水を渡りっていう意味だよ」

「〈かんかかんかんか〉 ここは花を見、また花を見るって意味なんだよ」と。僕の頭の中に、花を見ながら川を渡り歩いている人の姿が浮かび上がる。こんな風に言葉の意味を教えてもらうようになったら、頭に言葉と共に風景が浮かぶようになってきた。

そして母は意味を教えた後、毎回必ず感想を聞いてきた。

「どんな絵が浮かんだ?」

僕は頭の中で思い浮かべたイメージを母に伝えたかった。でもこの頃の僕にはそれを伝える表現力がまだなくて「きれいな詩です」とか「花がきれい」とか一言二言の感想しか打てなかった。でもこの頃は母も先生も今はそれでいいと満足しているようだった。

読み上げるCDもあって母はそれをよく流した。ほぼ毎日漢詩を聞き、(ちょっとした一言の日もあったが)感想も打ち続けた。習慣になったことでどんどん漢詩が身体になじんできて、スッとその世界観に入りこむことができるようになった。この頃はこの漢詩と過ごす日々がどんな自分へと変化し、どんな自分へと成長させてくれるのかまったく分からなかった。ただ何千年以上も生き続けた深く美しい言葉が、幼少期の僕の心に日々降り積もり残っていったのは確かだ。

それからはとにかく漢詩を読んでは打っての繰り返しの日々が続いた。漢詩は僕の日常に当たり前に組み込まれていった。そんな小学生時代を過ごし、気が付けば僕は中学生になっていた。この頃には詩の意味がさらに深く分かるようになってきていた。

原文を読んだ後、簡単な現代語訳を読んでもらう。それは無理やり翻訳されているようなもので、簡潔すぎて味気のないものばかりだった。そしてあえて母はそのようなものを僕に読んだ。そして「はくとならここをどう想像するかな?」と質問するのだ。

例えば上の「尋胡隠君 高啓(じんこいんくん こうけい)」の書き出しの文章なら、現代語訳だと「川を渡り、また川を渡り、花を見、また花を見て、」なのだが、それを自分なりに情景を想像して表現してごらんと言うのだ。

何度も何度も聞き、感じ、味わってきた詩だ。そして僕はこう表現した。

「春の風が優しく吹いている川沿いの道を、ふと友達に会いに行こうと思いたち歩き始めた。川には桃の花びらがはらはら落ちている。一面に咲く桃の花の美しさに目を奪われながら歩いていると、」

このような感じで情景や心境を想像してストーリーを作っていくのだ。「たとえ間違っていてもかまわないから自由に想像して解釈してごらん」と母は言った。

まずは漢詩集の15篇の解釈をした。それが終わると他の漢詩の本の中からいくつかの漢詩の解釈をした。小学生の漢詩集、大人の国語力がつく漢詩、漢詩への招待……僕の家は漢詩の本だらけになった。毎日のように読んで想像して表現するということをやり続けた。

こう話すとまるで僕が漢詩が大好きだったように見えるかもしれないが、この頃はまだ正直そうでもなかった。でも僕は進んで取り組んだ。どうしてかというと、解釈した文章を読んで家族が大喜びしてくれたからだ。特に祖母たちは「今日ははくとの漢詩の解釈はないの?」と訪問するたびに聞いてきた。そして「はくとの解釈を読んでから原文を読むと本当に感動する」と心から僕の文章を待ち望んでくれた。僕は祖母たちが喜んでくれるのが嬉しくて、この頃はそのためだけに取り組んでいたといっても過言ではない。

そんな日々を過ごしながら漢詩と出会ってから約10年が過ぎた。この期間に100編以上は読んだと思う。そして50編ほどの漢詩の解釈をした。気が付けば僕は完全に漢詩の虜になっていた。好きな漢詩とか好みの作家などもいつの間にかできてきたのだ。

漢詩の良さは言葉のリズムが綺麗なこと、まずそこだと思う。わざと句の最後の音を揃えていることでまるでリズミカルな音楽を浴びているような感覚を味わえる。それがとても心地いいのだ。

そして何よりもその内容の素晴らしさ。風景の描写の美しさ、友情、家族への深い思い、戦争や人生への悲しみ、とてもドラマティックで情熱的で豊かな世界がそこにはあるのだ。

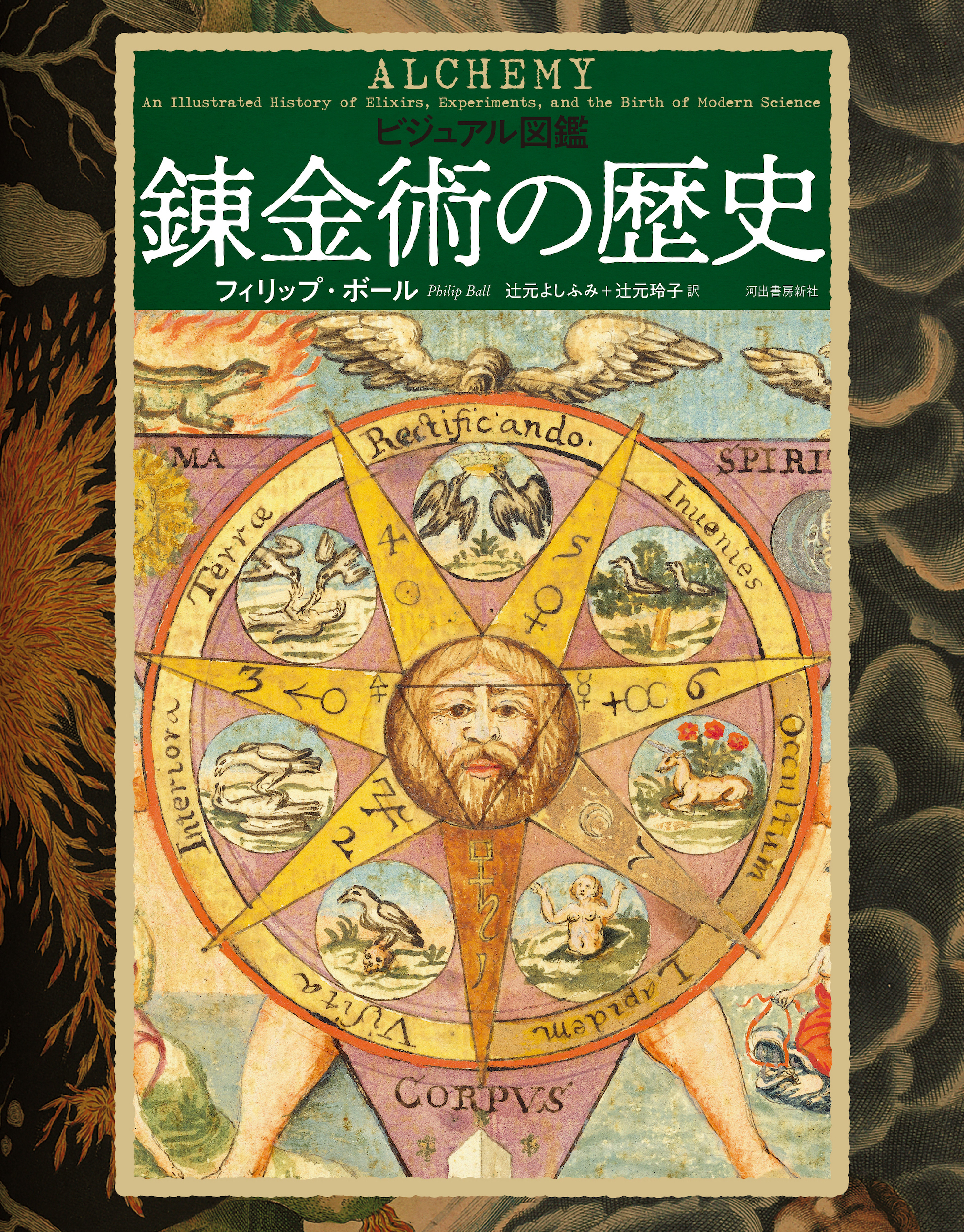

例えば、江雪 柳宗元(こうせつ りゅうそうげん)の最後の句の 〈独り釣る 寒江の雪〉。

白一色の雪の中で釣りをしている老人、冷たく美しいまるで水墨画のような絵がこの最後の言葉で浮かび上がってくる。どの詩も風景の表現が繊細でそれでいて壮大でとても素晴らしいのだ。

そして、戦争と争いが絶えなかった日々を生きぬいていた人たちの哀しみや苦しみ、孤独を表現した詩を読むと心に血や涙が流れてくるような感覚になる。心が揺さぶられる。反面、お酒を飲んでワイワイと仲間と騒ぐ姿など、今と変わらない人間らしさに溢れ親しみがもてる詩は楽しく読め愉快な気分になる。そんな自然、社会、時代への個人の思いが千年以上も生き残っていて、現代の僕に生々しく生き生きと伝わってくるという凄さ。漢詩の世界観には毎回感動し驚かされる。

僕が出会った漢詩の本は、そのあとがきに「子供の頃から美しい言葉にたくさん触れて欲しい」といった願いが記されたものが多かった。それは「きっと皆さんが大人になった時、ふとした瞬間に心に浮かび皆さんの言葉の世界を豊かにしてくれるはず」だと。

同じ思いを塾の先生や母はもってくれ僕に幼い頃から漢詩を教えてくれていたのだろう。

そしてそれはその通りになった。あの頃たくさん浴びた言葉たちはふとした瞬間に心に浮かび上がって、僕の文章にそっと寄り添い支えてくれているのだ。